一

自岩波茂雄决定出版《漱石全集》以来,他全力以赴,将此作为毕生之事业。然而,《漱石全集》相比之前其他作家,如樋口一叶、北村透谷、尾崎红叶、高山樗牛、国木田独步等人的全集,无论是采用预约出版的形式,还是制作详实的“内容样本”,都是一次截然不同的编纂尝试。它最早采用了预约制销售模式。这种方式既能避免印数的浪费,又能防范经济风险,因此,对出版社而言是非常有利的。在1920年代进入“元本”(即,一日元一本书)时代时,预约出版制虽被改造社、春阳堂、新潮社等广泛采用,但岩波书店实为长期文学出版物领域的开拓者。

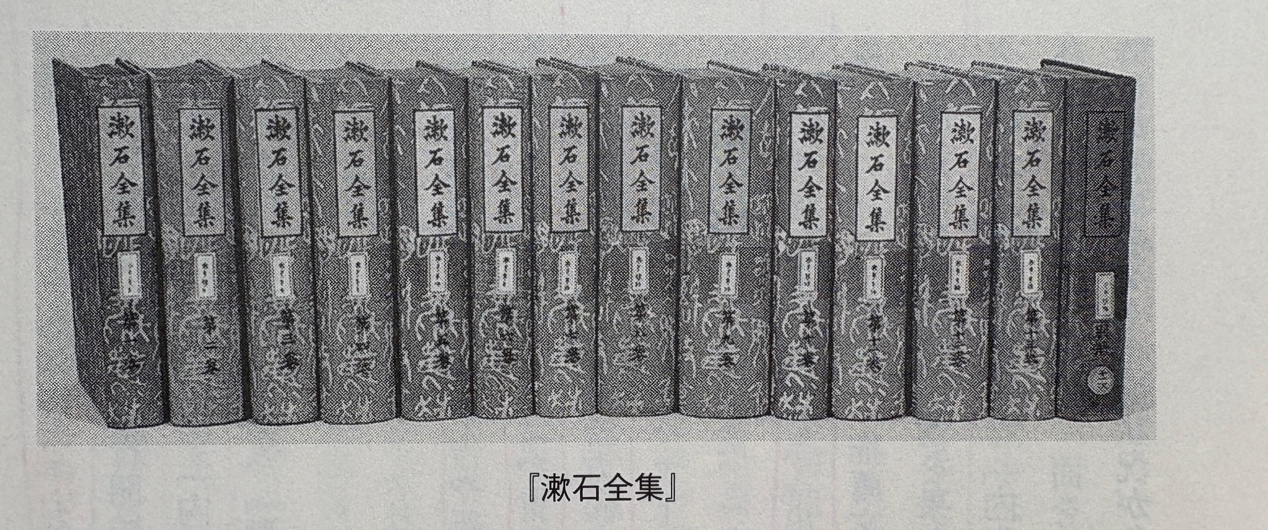

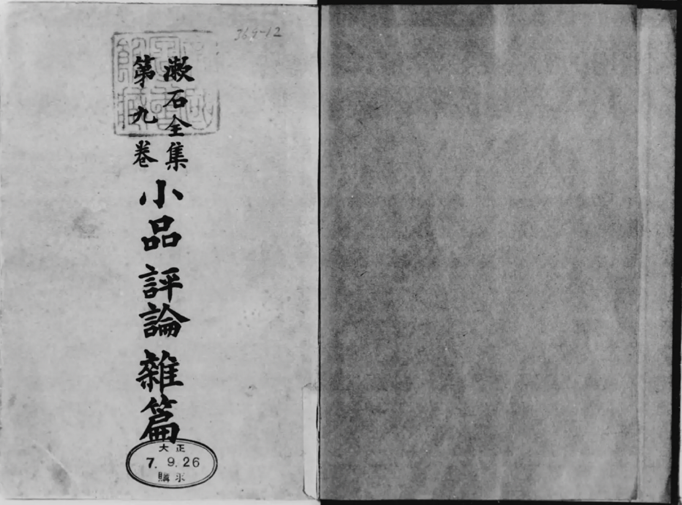

(大正八年初版《漱石全集》十四卷)

岩波在《漱石全集》的“规定及内容样本”写明了其预约条款:

一、仅限预约者购买;

二、自大正六年十二月一日起至大正七年十一月一日止,每月发行一册,全十二册完结;

三、装帧为洋装菊版府绸封面,书顶烫金,木版浮纹封面,每册平均八百页;

四、申请截止为大正六年十月三十一日;

五、定金三圆(用于最终卷的抵扣);

六、每册三圆;

七、邮寄规则(略)

由上可知,岩波书店每邮寄一卷时,读者需为下次预约支付每月三日元的定金,而最初收到的预约金用于抵扣最后一卷的书款。此外,岩波在“样本内容”中插入了用铜版纸折叠印刷的实物大小照片,其中文字皆按照实际活字排版,且分别展示了小说部分二页、俳句・感想・日记各一页、书简三页等不同文类在版面设计上的差异。除上述内容外,样本还列举了全集特色,甚至对别卷的出版做了暗示:“计划将未收入正集的先生早年文章及谈话等另辑成册,专供特别需求者。”

值得关注的是,“邮寄规则”的明细中区分为“东京市内”“内地”“台湾库页岛”“朝鲜伪满”“外国”五个区域的“每月付邮寄费”和“一次性付邮寄费”。根据十重田裕一的整理,如下所示:

区域 每月付邮寄费 一次性付邮寄费

东京市内 4钱 48钱

内地 12钱 1日元44钱

台湾・库页岛 30钱 3日元60钱

朝鲜・伪满 40钱 4日元80钱

外国 60钱 7日元44钱

十重田认为,岩波书店在广告中加入邮寄范围的意图是,通过将第一回《漱石全集》配本推向日本国内外市场,将漱石塑造成“世界的文豪”的形象。这正对应了“内容样本”中封面上所记载的广告语——“永久纪念日本诞生的世界文豪之一大金字塔”。不过,这样的销售在当时貌似并不怎么顺利。在关东大震灾后刊行的“第三回预约募集”的“内容样本”(1924年)中,关于销售地域,仅被分为“东京市内”、“内地”、“台库鲜满”三种,没有了“外国”的记载。由此可以推定,《漱石全集》的发送地域逐渐被限定于日本内地以及其旧殖民地。

二

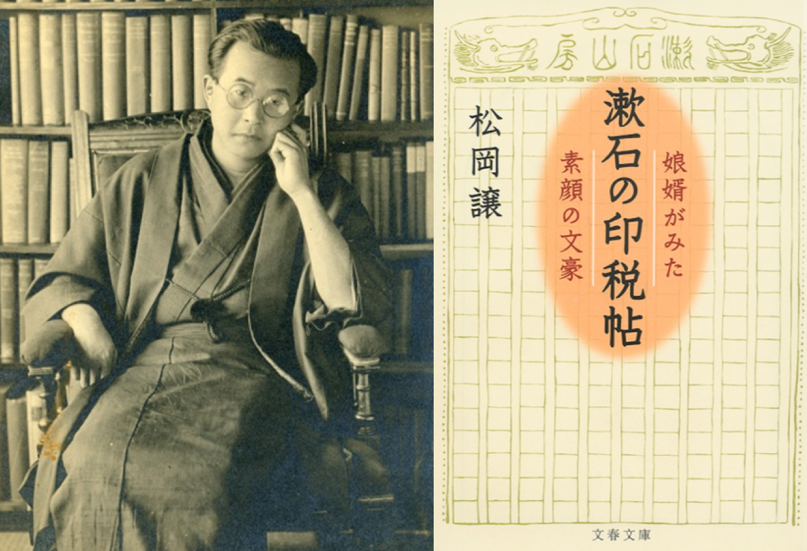

据《漱石全集》编辑回顾,“(初版)直接订阅者众多,用挂号包裹寄送给他们,对于来发行所取书的人,则会发出指定日期的明信片”。岩波原定发行三千部,但截止预约时申请者达到了五千七百人(关于初版预约人数也有三千和五千八百人的说法),大大超乎预料。最终,根据夏目漱石女婿松冈让《漱石的印税帖》的说法,“十四册本初版全集的总数大体盖了七万七千部的检印”。也就是说,《漱石全集》的销售卷数达到了七万七千本。

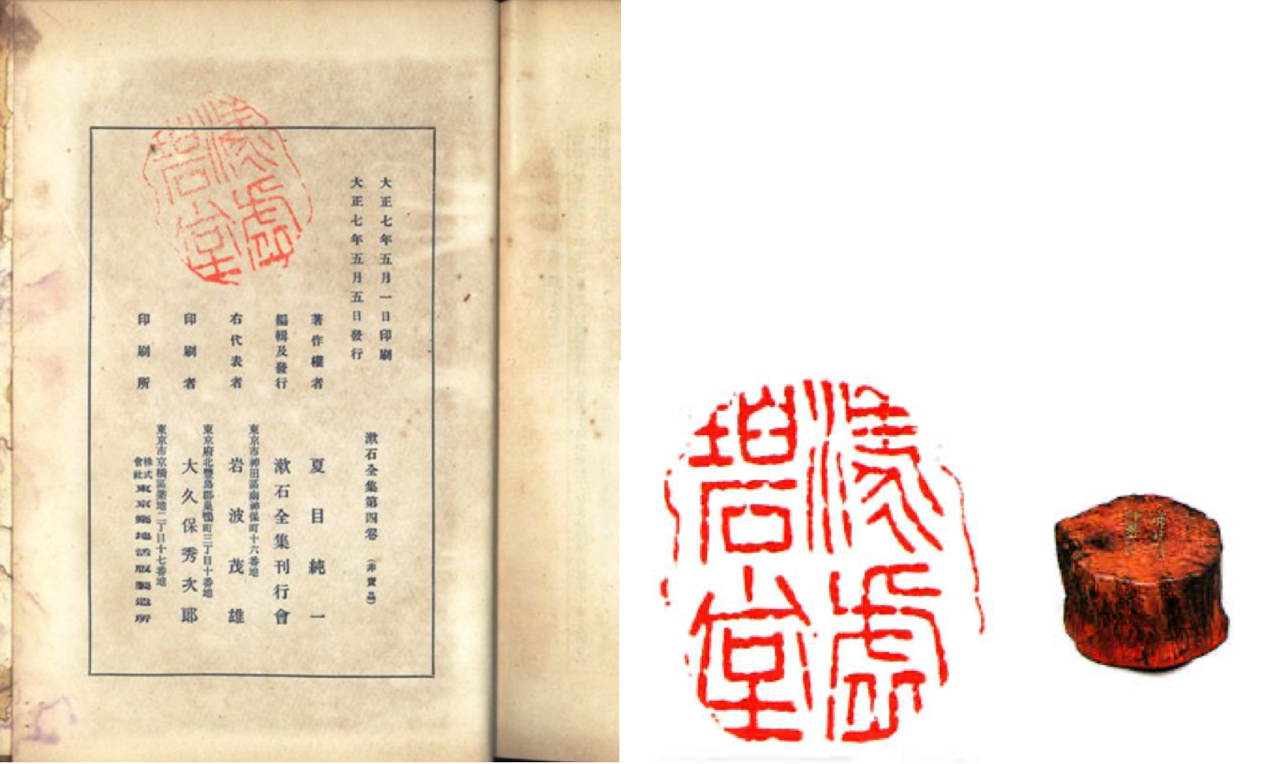

检印是指作者在版权页加盖印章,以示授权的意思。矢野进也指出,《漱石全集》采用刻有“漾虚碧堂”字样的不规则印章(约60×45毫米,石材短小难持)。“漾虚碧堂”据说是漱石自1896年左右开始使用的书斋名,源自宋代禅僧雪窦重显的诗:“春山叠乱青,春水漾虚碧。”由于全集未使用专用印纸,而是直接钤于版权页,故需单独印刷版权页后装订时粘贴。长田幹雄、小林勇等少年店员常轮班携印好的版权页前往早稻田南町漱石山房。二人合作钤盖“漾虚碧堂”印常需整日,清点数量经确认后方才带回。从初版至第三版,每卷皆依此规程制作。

初版《漱石全集》的版权页;漱石的检印

那么,五千七百人这个订阅数是一个什么样的行情呢?根据红野谦介的整理,春阳堂的版税记录显示,《虞美人草》(定价1日元50钱)在1908年(明治四十一年)初版发行当年印数为三千部,《三四郎》(1日元30钱)在1909年(明治四十二年)为三千四百部,《其后》(1日元50钱)在1910年为二千五百部。即使是缩印版,《哥儿》(35钱,1914年)、《草枕》(40钱,同年)也各仅八百部。新潮社的《代表的名作选集二 哥儿》(1914年)虽在11月出版,但当年印数为三千九百部,翌年出版的《色鸟》(同年)发行当年也只有二千四百部,要到第二年才增至五千部。也就是说,即使是漱石这样的作家,其著作初版发行当年的印数也就在三千部左右。在此之后,其作品不断重印,并通过缩印等方式变换版本持续出版。而在其去世后不久即推出的《漱石全集》,若能卖出四千至五千七百部的销售量,堪称巨大的成功。

松冈让与《漱石的印税贴》

初版《漱石全集》首卷发行于1917年12月9日漱石周年忌日,1919年(大正八年)11月第一回配本完结。由于全集广受好评,次月便开始了《漱石全集》的第二回配本(各卷涨价至4日元),其预约申请人数仍然达到了六千五百份。关东大地震的第二年、即1924年(大正十三年)六月,又进行了第三次预订出版。上述三次都以出版会的名义出版,而一九二八年三月出版的普及四六开本的《漱石全集》二十卷,则以岩波书店的名义出版。

岩波在推进《漱石全集》的同时,也刊行了以廉价版阅读漱石作品的缩刷版,与各卷3日元、菊版硬装本的第一回配本《漱石全集》相对,小型且价格1日元的缩刷版也很受欢迎。在《漱石全集》开始刊行的1917年(大正六年),缩刷版《心》、缩刷版《道草》(均于6月刊行)以每本1日元的价格,翌年1918年(大正七年)5月,《明暗》以1日元70钱的价格刊行。

十重田裕一认为,事实上,由于《漱石全集》的成功,为岩波书店日后刊行的众多全集起到了一个很好的开端。岩波书店自《漱石全集》之后,开始陆续刊行国内外“国民的”或“世界的”文学家、哲学家的全集与著作集。经历关东大震灾后,《斯特林堡全集》全十卷(1924—27年,2日元—2日元80钱)、康德诞辰二百年纪念《康德著作集》全十八卷(1926—39年,2日元—5日元80钱)等相继出版,全集成为岩波书店的重要策划之一。

此外,据红野谦介的统计,除了康德与斯特林堡外,战前岩波书店还出版了芭蕉、斯特林堡、佐藤信渊、橘曙览、芥川龙之介、良宽、托尔斯泰、幸田露伴、岛木赤彦、深田康算、左右田喜一郎、孔子、希波克拉底、黑格尔、内村鉴三、福泽谕吉(后接《福泽全集》)、吉田松阴、森鸥外、寺田寅彦、二叶亭四迷、中村宪吉、铃木三重吉、泽山保勇三郎、小泉三申、山本有三、中江藤树、泉镜花、山鹿素行、水上泷太郎、本居宣长等人的全集。

三木清

战后,岩波书店仍然保持了全集的出版热情,其最初出版的全集是《三木清著作集》(1946年9月刊行第一卷)。这既是源于岩波书店与三木清的深厚关系,想必也出于对战败后,被美军释放前夕于狱中病逝的三木的哀悼之情。接着是国语学家的《桥本进吉博士著作集》(自1946年12月起)。此时还称为“著作集”,而正式的个人全集重启,仍是从《漱石全集》(1947年1月开始刊行)开始。随后再次出版了西田几多郎、幸田露伴、木下杢太郎、波多野精一、芥川龙之介、森鸥外、福泽谕吉等人的新版。还有胜本清一郎校订的《透谷全集》3卷(始于1950年,耗时6年完成)以及多达56卷的《斋藤茂吉全集》(1952—57年),此后还刊行了志贺直哉、和辻哲郎、矢内原忠雄、石川啄木、永井荷风、津田左右吉、鲁迅、铃木大拙等众多个人全集。红野谦介将这种出版的热情称之为“全集的岩波”。

三

早在第一回配本《漱石全集》发刊辞中,岩波就已经明确各卷的内容,如下所示:

第一卷《我是猫》

第二卷《短篇小说集》

第三卷《虞美人草・矿工》

第四卷《三四郎・其后》

第五卷《彼岸过迄・行人》

第六卷《心・道草》

第七卷《明暗》

第八卷《文学论・文学评论》

第九卷《小品・论文・杂篇》

第十卷《俳句汉诗・早期文章》

第十一卷《日记及感想》

第十二卷《书简集》

这么庞大的内容,应该说对编纂工作提出了很高的要求。一方面,“内容样本”中称此次校勘,“尽可能参照先生原稿,校勘者以虔敬态度与极致苦心从事此事”,并断言,“待先生文学成为后世经典之时,此全集必为诸多传世本中公认之权威版本,当无疑义”。另一方面,由于采取预约制的销售方式,因此必须准时准点完成校对工作。这意味着,每月一卷,有近800页的庞大工作量。此外,漱石留下的原稿并非都完整无缺,对编辑工作来说更是雪上加霜。事实上,初版《漱石全集》在漱石一周年忌日时进行了第一次配送后,于1918年(大正七年)1月推出了第二卷配送。接着在二月、三月,成功实现了每月一次的分卷配送,但到了四月,配送却中断了。这是由于编辑、校对延误而导致的延期。五月、六月虽然重新开始,但到了七月再次陷入停滞。尽管是预约出版,却接连出现无法按计划刊行的情况。安倍能成认为岩波没有很好地理解编辑的困难。他写道:

“能够完成迄今为止最为完善的全集,还因为小宫丰隆对漱石的喜爱、以及由此付出的真挚、细致的努力。除了森田兼为生计从事校对,内田荣造(百閒)等人协助校对外,其他的人实际上没起到太大的作用。……森田(草平)当时承担了校对工作,这样的全集编辑、校对是非常庞大的工作,而岩波对此仍然缺乏理解。对于全集在预定时间内没能出版,岩波对印刷公司和校对者深感不满,这种不满有时就反映到对方、特别是感性的森田身上。作为当时最好的活版印刷所,岩波选择了筑地活版制造所,那里的社长野村宗十郎常说岩波神经质,这确实也是岩波的一面。可在其他方面,例如《书简集》及其他书远超预定页数等等,岩波却毫不介意,并没改变预订价格,这也是岩波式的做法。”

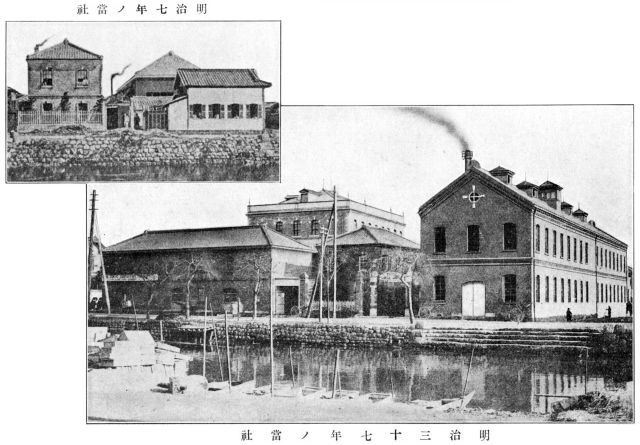

1904年的筑地活版制造所

四

关于编辑者的具体工作,本文结合安倍能成、红野谦介、十重田裕一的研究整理如下。

如安倍能成所言,实际承担编校实务的是森田草平与小宫丰隆两位。小宫是一高・东京帝大的毕业生,其后成为德国文学研究者,历任庆应义塾大学、东北帝国大学教授。他也精通能乐、歌舞伎、俳句等日本传统艺能,并以刊行有关漱石的著作而闻名。战前由岩波书店刊行的《夏目漱石》(1938年,2日元50钱)、《漱石・寅彦・三重吉》(1942年,2日元50钱)、《漱石的艺术》(1942年,3日元80钱)是研究漱石不可或缺的重要著作。小宫在《漱石的艺术》中提出了“则天去私”的人格主义漱石形象,深刻地影响了战后的漱石研究。

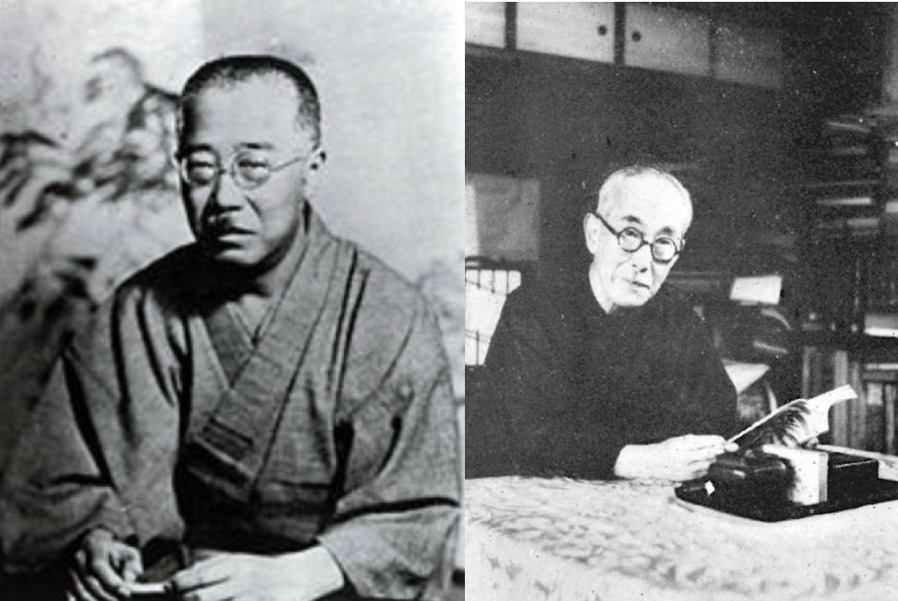

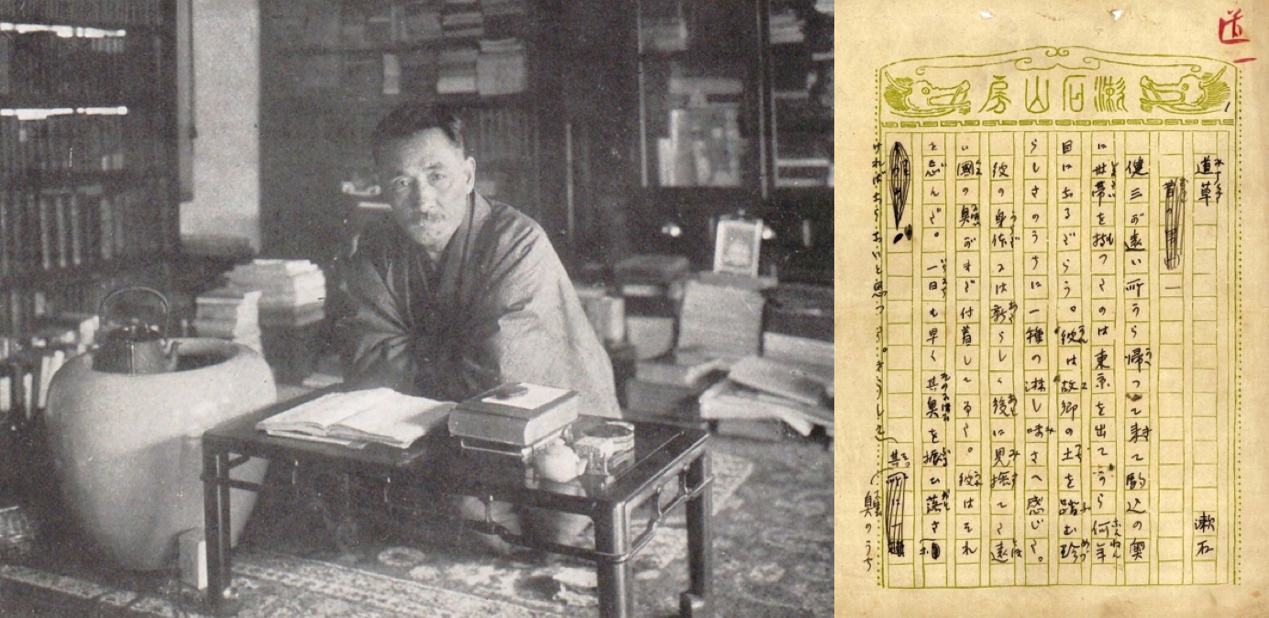

森田草平与小宫丰隆

森田也是一高・东京帝大的学生,毕业于英文科,后凭借漱石的推荐,在《东京朝日新闻》连载并出版《煤烟》(如山堂,1910—1912年)作为小说家登上文坛。该小说后收录于岩波文库(1932年,40钱)。森田也曾担任法政大学教授,并作为翻译家活跃。就《漱石全集》的具体分工而言,森田负责了第一至第十卷的校对,而十一卷以后由小宫负责。

除了以上两人外,未列入编辑名单的内田百閒、林原耕三、石原健生也参与了校勘。石原健生作为俳人,后来编辑了《芭蕉全集》(越山堂,1925年),并著有《闲适俳论集》(莺来书屋,1931年)等书。林原耕三,旧姓冈田,毕业于东京帝大英文学科,师从臼田亚浪学习俳句。作为英文学者,他曾在东京理科大学等校任教,留下了《漱石山房的人们》(讲谈社,1971年)、《漱石山房回顾・其他》(樱枫社,1974年)等诸多漱石研究的著作。林原生于1887年(明治20年),福井县人,在校期间即师从漱石。林原曾患痉挛,其后遗症导致他书写困难。在大学听课时也无法做笔记,导致他无法按时完成学业,屡屡留级。漱石很疼爱这位林原,时常将自己著作的校对工作委托给林原耕三和内田百閒,并顾及使他们能有些收入。

内田百閒与林原耕三

在1935年《思想》(162号)“特辑漱石纪念号”中,内田百閒回顾了当时各人的分工:校勘由森田草平负责,他与内田、石原同赴筑地活版制造所十三号室工作。然而校勘进程艰难,再校三校尚不及,乃至五校六校仍无止境。岩波因延期遭预约者诘问而催促,而编辑者们则以“先生全集务必严谨”力争。岩波与他们的矛盾由此而生。百閒承担的是事先“原稿整理”的角色。他认为最好在将原稿交付印刷所前先进行整理,这样可以避免在校对时再去调动铅字的麻烦。之所以他会这样做,是因为百閒和林原在漱石生前就曾被安排做校对工作。百閒这样说道:

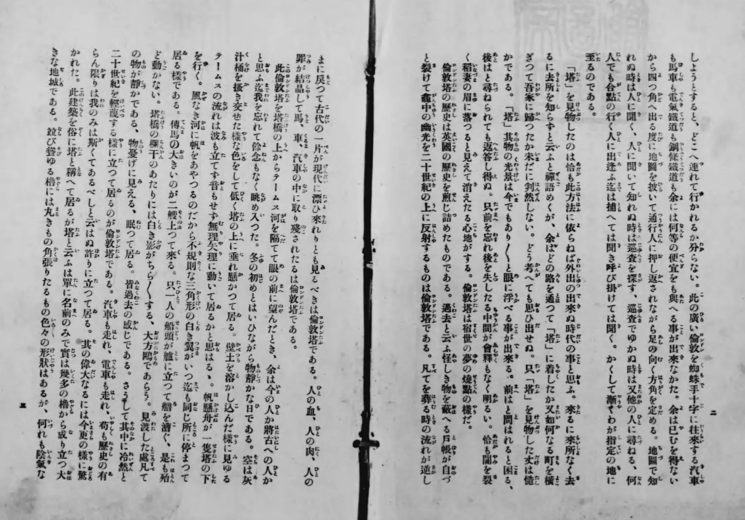

“进行校样校对时,最感棘手的是词尾的处理方式。校对本当遵循原作者原稿。然而,即使是新作,当时作为原稿交给我们的也是报纸的剪报。报社为了方便,经常随意添加附有注音假名的铅字作为词尾,是完全不可信的。这种带注音假名的铅字,是以预先附带的假名作为词干,其余部分则随意当作词尾排出来的。这与原作者原文的词尾毫无关系。翻刻缩印版的校对工作就更是如此了。”

《漱石全集》中汉字边上“附有注音假名”

所谓“附有注音假名的铅字”,是指在铸造时已连同假名一并制成的铅字。在报纸需标注读音的时代,这类铅字可省去另拣细小假名的麻烦。因此,排字工人会根据漱石原稿选用此类铅字。漱石本人对此的态度是“无所谓”的。但执着的百閒会“通过观察先生写在报纸剪报上的字句,或者涂改过的原稿文章等,来了解先生的文章癖好”。若这样仍不明白,在漱石生前他便会直接询问漱石本人。漱石的书信中留存着与内田百閒、林原耕三等担任校对工作的弟子们围绕校对进行的问答。然而,如今已无法再向已故的漱石请教了。

原本林原耕三也是校对的主力之一,但安倍能成认为当时他尚未完成学业,责令他专注毕业。林原无奈地退出了《漱石全集》校对工作。但此前,他校对漱石其他作品时留下许多笔记,细致地检查了漱石独特的语法等,其中一部分还收录于其笔记《漱石文法稿本》中。后来,森田草平、内田百閒、林原耕三三人联名出版了《漱石文法稿本》,但最初的原稿是由林原提供的。事实上,一开始,林原拒绝提供《漱石文法稿本》,“若能与校对同事讨论着进行补正尚可,但如此(仅交出稿本)便要(让我)承担责任实在受不了”。安倍指责他“惜而不予”。最后,他不得已提供了稿本,并“将注意到的事项,后续不断地用明信片追补”,答复了“内田君的质疑”。

五

为实践“内容样本”中关于“权威版本”的承诺,森田草平决意统一用语规范。如前所示,他尤费苦心的是语尾统一,即规范假名标注法。森田举证说明漱石“用字极随意”,惯用错别字且相当草率。为此,他制定了一套编辑注意事项:第一,在汉字与假名并用的日语中,送假名的标注方式容易变得模糊;第二,正字、俗字、假借字的使用的辨别;第三,江户方言的使用。但即便如此,编辑校对仍是一项困难的工作,“校勘中屡有新发现动摇标准,致使吾等见解屡变。结果与初衷相悖,呈献世人者竟成极欠统一之全集,实汗颜不止”。

编辑者们千方百计试图统一夏目漱石的用语规范,其实反映的是,现代日语自明治维新后尚未被标准化的现状。红野谦介指出:

“20世纪前半叶的日本语正处于一个远为剧烈的激变之中。作为口语的说话方式因地域而具有多样性,共通语(标准语)反而更像是书面语。而且,即便作为书面语,也因性别、身份、世代、职业的不同而留有差异,缺乏通用性,统一的语言规则尚未形成。……以这种过渡期的语言多样性为背景,试图确立新的小说文体,正是日本近代文学的课题。既学习英国文学又具备汉学修养的夏目漱石,正是承担此课题的代表人物之一。探究在吸纳了外部摇摆不定的语言的同时,内部存在着何种作家的统一性,这便是赋予这些漱石文法探索者的课题。”

就这个意义而言,“《漱石全集》虽被定位于个人全集之起源,但同时也迫使我们思考何为正文、如何校订正文方为恰当……可以说,正是围绕‘何为正文’这一问题,他们首次发起了挑战。并且是在开始之后,才意识到其困难之处。在这个意义上,它成为了一个与此前任何全集都站在完全不同维度上的全集”。

或许也是因为这一点,初版的《漱石全集》并不顺利。1917年12月9日发行第一卷,翌年(大正七年)1月1日发第二卷,2月5日第三卷,3月9日第六卷,4月空缺,5月5日第四卷,6月18日第五卷,至此完成半程。然继四月后七月再度断档,艰难的校勘令岩波茂雄焦躁,与森田草平的矛盾也日益加深。8月10日发行的第九卷《小品・评论・杂篇》则发生了一起重大的出版事故——正文中有两处页码相互错位。在装订后才发现此事的岩波,决定夹入一份日期为8月18日的“解释文”,全文如下:

敬启者 恭惟时祺

兹告:漱石全集第七回配本第九卷延期甚久,终得于本月十日起陆续寄送,方感宽慰。不意发现该书第六八一页与六八三页装订错乱,惊悉之下惶惧无措。此全系筑地活版制造所之责,出版会亦无颜面对诸会员。虽曾考虑重印错页改装弥补,然恐反损书籍美观,况已寄送之书若再烦请邮寄返还,书籍恐因多次递送严重损毁。百般筹谋无果,唯具陈实情乞请诸会员海涵。前述两页正确印页将于第八回配本时随附寄奉。倘仍有会员坚持要求重新装订,烦请知悉上述情由后寄还该书,敝处定当遵嘱办理。前次延期未已,今复铸大错,出版会实不知有何等致歉之言辞,惟祈诸位体察情由,予以宽宥,伏惟恳请。

谨启 大正七年八月十八日”

如上所示,此次失误虽属“筑地活版制造所的责任”,但即使重印,通过“重新装订”也会损坏书籍的美观。因此,书店致歉并表示,印错的相应页码将随下次分卷附上,若希望重新装订,仍然可以将书邮寄回来。不过,按照矢口也进的推测,大多数人可能还是用后来寄来的单页重印本凑合了。因为是681页和683页错位,所以重印本包含了随之错位的682页和684页,共4页。

初版《漱石全集》第九卷

9月进行了第八卷的配送,但10月又被迫中断。11月17日发行的第九回第十卷中又附入了“谨告”文字。其中说明了延迟理由,如因流行性感冒导致印刷所百数十人停工,校对人员亦罹患流感等。该年秋至次年大流行的西班牙流感,日本“全国死者达15万人”。负责校对的内田百閒也病倒了。此外,“谨告”还涉及了下一卷的事宜、运费变更,以及因包裹遗失事故多发而呼吁使用挂号包裹等内容。

岩波总算在11月、12月设法赶上了配送。第十次配送(第八卷)的发行日期是同年12月30日。此卷收录了《文学论》和《文学评论》,両卷页数都近千页,已是非常大的体量了。可以想象,这是在临近年关的紧迫情况下突击完成的。此后又间隔了两个月,直到1919年(大正八年)3月,才推出了第十一回分卷的第十一卷《日记及断片》。其中夹带的“谨告”的内容除分卷延迟致歉、下卷为“书简集”、运费相关事项外,还可见校对人员变更的告示:“本全集至第十卷为止由森田草平氏负责校对,然第十一卷以后改由小宫丰隆氏负责校对,故第十一卷以后有关校对之事宜,请愿致东京市京桥区筑地二丁目东京筑地活版制造所十三号室内该氏收。”事实上,与森田一同,内田也退出了。他们终于无法再忍受岩波的责难了。

漱石《道草》手稿

值得一提的是,坚决将漱石视为“人格”化身、理想艺术家的编辑委员们而言,由于难以进行筛选,于是,提出了计划外的第十三卷。换言之,原计划的《书简集》变成了两卷,即以漱石修善寺大病(明治四十三年八月)为界,分为前后两卷,892页的《书简集》和6月刊行的756页的《续书简集》。1919年4月30日,岩波发行了第十二回(第十二卷)。本来至此应告完结,但又出现了“谨告”,“恳请务必一读”。此次是“致全体会员诸君”。安倍能成和小宫丰隆等人试图在日记、书简这类私人书写中,寻找更多的“真实”。为此,内容样本时的设计被打破了。11月,又出版了别卷的《短评并杂感及其他》,其中甚至翻印了短文杂文、藏书目录以及漱石在藏书上的批注。至此,历时两年的全集初版终于完结。

矢野进也认为,尽管历经各种曲折,完成的漱石全集确实堪称精美。其一,它不仅涵盖了已发表的小说、论文,更网罗了日记、书简、谈话记录乃至藏书批注、藏书目录等所有漱石书写、言谈的记录。其二,尽管存在问题,但为做成定本而反复进行了谨慎的校对(或应称校订)。这些做法,成为后来个人全集的一个典范。此外,必须特别指出的是,它也奠定了岩波书店版漱石全集的原型。此后岩波虽多次出版全集,但全卷构成几乎未变,皆以最初的全集为基础,以加入新发现内容、进行订正的形式刊行。全集随次第修订而趋近完善,岩波的《漱石全集》作为其具体实例,至今仍不断提供着话题。

主要参考文献:

安倍能成,《岩波茂雄传》,杨琨译,生活・读书・新知三联书店,2014年。

紅野謙介,《物語岩波書店百年史(1): 「教養」の誕生》,岩波書店,2013年。

十重田裕一,《岩波茂雄 : 低く暮らし、高く想ふ》,ミネルヴァ書房,2013年。

矢口進也,《漱石全集物語》,岩波書店,2016年。